Rotronic Meteofühler - vibrationsstabile Referenz-Schneekanone

In einer Welt, die mit den Herausforderungen des Klimawandels zu kämpfen hat, sind auch die bezaubernden Alpenregionen der Schweiz nicht verschont geblieben. Die schneebedeckten Gipfel, die als Synonym für unberührte Winterlandschaften und regen Tourismus stehen, sehen sich nun einer harten Realität gegenüber. Die ikonischen Schweizer Winter, die für ihren schneereichen Charme bekannt sind, weichen langsam der globalen Erwärmung und unvorhersehbaren Wettermustern.

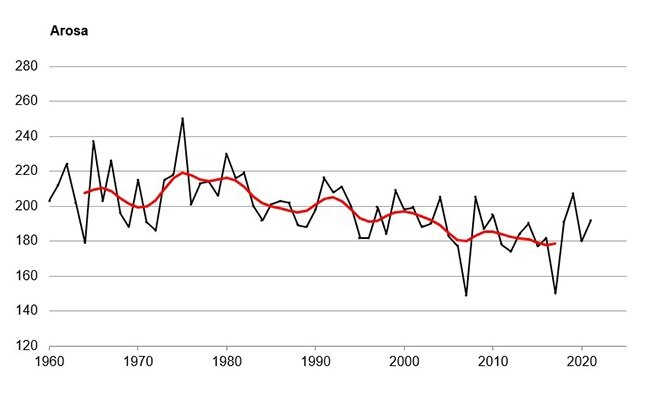

Durch die höhere Mitteltemperatur in der Schweiz kommt es zu einem verzögerten Aufbau der Schneedecke und zu einem früheren Abbau der Schneedecke mit eindrücklichen Folgen für die Dauer der Schneedeckenperioden. In Arosa, einem bekannten Skigebiet in der Schweiz, konnte man früher im Durchschnitt von Anfang Dezember bis zum 10. Mai mit einer Schneedecke von mindestens 40 cm rechnen. Heute liegt die durchschnittliche Schneedecke in Arosa nur noch von Mitte Dezember bis zum 20. April bei mindestens 40 cm, eine Reduktion von knapp fünfeinhalb Monaten auf nur noch vier Monate:

Dieser Wandel bedroht nicht nur die atemberaubende Landschaft und die empfindlichen Ökosysteme, die auf saisonale Schneefälle angewiesen sind, sondern gefährdet auch den florierenden Wintertourismus, der viele Schweizer Gemeinden am Leben erhält. Inmitten dieser Herausforderung hat sich jedoch eine bemerkenswerte Innovation als Hoffnungsschimmer erwiesen:

Künstlich erzeugter echter Schnee in Europa

Um die Schneedecke künstlich zu erhöhen, ist die Erzeugung von echtem Schnee möglich und weltweit üblich. Der Anteil der künstlich beschneiten Pisten in der Schweiz kann von Jahr zu Jahr und von Region zu Region variieren. Um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten und die Wintersportsaison zu verlängern, investieren viele Schweizer Skigebiete erheblich in Beschneiungsanlagen. Dies ist besonders wichtig, da die Schweiz stark vom Wintertourismus abhängig ist. Der genaue Anteil der künstlich beschneiten Pisten hängt von den Wetterbedingungen und den Investitionen der Skigebiete ab. Einige Quellen schätzen, dass etwa 30 bis 40 % der Pisten in der Schweiz künstlich beschneit werden können.

Die Schneekanone

Schneekanonen sind die gebräuchlichste Lösung für die örtlich begrenzte künstliche Erzeugung von echtem Schnee. Beim Betrieb einer Schneekanone, auch Schneelanze oder Schneekanone genannt, werden mit Hilfe von Wasser und Druckluft kleine Wassertröpfchen erzeugt, die bei niedrigen Temperaturen zu Schnee kristallisieren.

Funktionsprinzip einer Schneekanone

Die Schneekanone wird an eine Wasserquelle, wie z.B. einen Teich oder eine Wasserleitung, angeschlossen. Das Wasser wird in die Kanone geleitet.

DruckluftGleichzeitig wird Druckluft aus einem Kompressor in die Kanone geleitet. Dieser Druck ist notwendig, um das Wasser zu zerstäuben und in feine Tröpfchen zu verwandeln.

ZerstäubungIm Inneren der Kanone treffen Wasser und Druckluft aufeinander. Die komprimierte Luft zerlegt das Wasser in winzige Tröpfchen, die in der Luft schweben.

KristallbildungWenn diese winzigen Wassertröpfchen in die kalte Luft geschleudert werden, gefrieren sie aufgrund der niedrigen Temperatur. Dieser Gefrierprozess führt zur Bildung von Schneekristallen.

Aufsprühen auf die PistenDie entstandenen Schneekristalle werden dann aus der Kanone auf die Skipisten oder Loipen gesprüht. Dort fallen sie auf den Boden und bilden eine Schneedecke.

Mit diesem Verfahren können Skigebiete vor allem in Regionen mit unzuverlässigem Naturschneefall künstlichen Echtschnee erzeugen und die Schneedecke sichern. Die künstliche Beschneiung ist von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Skibedingungen und die Verlängerung der Skisaison, um den Wintersportlern ein gleichbleibendes und angenehmes Erlebnis zu bieten.

Klimatische Bedingungen für die künstliche Beschneiung

Heute werden hauptsächlich Beschneiungsanlagen mit Düsentechnik eingesetzt. Dabei wird Wasser durch Düsen in die Luft gesprüht und bildet Wassertröpfchen. Gleichzeitig wird ein Gemisch aus Druckluft und Wasser durch kleinere Düsen versprüht. Diese mikroskopisch kleinen Tröpfchen gefrieren sofort zu Eiskörnern. Die Eiskörner dienen dann als Gefrierkerne für die größeren Wassertröpfchen. Dank der Keimbildung ist es möglich, Schnee bei einer Temperatur von knapp unter 0 °C zu erzeugen (normalerweise würde das Wasser erst unter -7 °C gefrieren). Um die Anforderungen an eine maximale Produktivität zu erfüllen, werden hauptsächlich große Propellermaschinen eingesetzt, die mit Druckluft betrieben werden. Der Stromverbrauch solcher Maschinen liegt jedoch bei bis zu 20 kW pro Stunde, was für große Skigebiete mit etwa 1000 Schneeerzeugern enorm ist. Das bedeutet, dass das Potenzial für Energieeinsparungen groß ist. Der Betrieb von Schneekanonen unter den falschen Bedingungen kann Energie verschwenden oder zu unsicheren eisigen Bedingungen führen.

Betriebssystem für Schneekanonen

Bevor die Schneekanonen im Skigebiet verteilt werden, wird eine Kartierung der klimatischen Bedingungen vorgenommen und die Versorgungsschächte für die Wasserleitungen angelegt. So werden dann die einzelnen Schneekanonen im Gebiet verteilt.

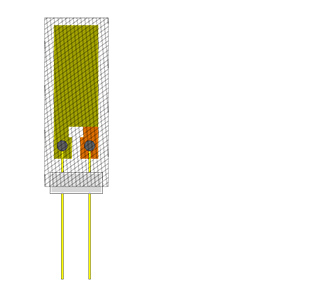

Wichtig sind die Temperatur- und Feuchte-Referenzfühler, die außerhalb der Schneekanone in einem kleinen Wetterschutz installiert sind. Die gemessenen Daten werden an die Hauptwetterstation übermittelt. Mit einer zusätzlichen Software können die einzelnen Schneekanonen überwacht und gesteuert werden, um die beste Schneemenge zu liefern.

Die Überwachung der Feuchte- und Temperaturwerte ist für die Erzeugung von Kunstschnee und die Einsparung von Energieressourcen von entscheidender Bedeutung, damit nur dann Kunstschnee erzeugt wird, wenn die notwendigen Bedingungen gegeben sind.

Bei der Kunstschneeproduktion kommt es zu erhöhten Vibrationen, die den Referenzsensor selbst beeinflussen können. Bei der Einführung unserer neuen HC2A-Generation wurde besonders darauf geachtet, dass der Sensor vibrationsresistent ist und die mechanische Stabilität im Inneren des Sensorelements verbessert wurde. Schließlich sind die Anschlussbeine des Sensors mit Phosphorbronze versehen, die mit einer Goldschicht überzogen ist, so dass die Sonde auch den härtesten Umgebungen standhält. Die Feuchte- und Temperaturfühler der HC2A-Reihe und ihre Vorgänger haben sich in diesen Anwendungen seit fast 60 Jahren bewährt. Diese Fühler haben die Produktion von Schnee unterstützt, damit alle Wintersportler eine möglichst lange Wintersaison genießen können.

Verwandte Inhalte

Messlösungen für meteorologische Anwendungen

Messdaten sind entscheidend für genaue Wettervorhersagen

Die Bedeutung der Feuchtemessung in der Meteorologie

Verwandte Produkte

High-End Meteorologie Fühler - Rotronic HC2A-S3A

Meteorologie rF und T Fühler - Rotronic MP100A/MP400A

Meteo Messumformer für HC2A-S3 - Rotronic MP102H/402H

Wetterschutz - Rotronic AC-Serie

Feuchte- und Temperaturfühler-Kalibrator - Rotronic HygroGen 2

Meteo Feuchtefühler - Rotronic HC2A-S3, S3H

Möchten Sie mehr Informationen wie diese sehen?

Melden Sie sich für einen unserer Branchen-Newsletter an, und Sie erhalten unsere aktuellsten Nachrichten und Einblicke direkt in Ihren Posteingang!

Anmeldung